記念講演会

※要予約、各回聴講料300円 (民芸館入館料が別途必要)

会場:国立民族学博物館・第5セミナー室 (大阪日本民芸館向かい)

定員:100名

○第1回 「日本の織機と織物」

講師:吉本忍氏 (国立民族学博物館教授)

日時:10/21(日)13:30 ~ 15:00 (13:00 開場)

織りの始原が縄文時代に遡ることや、楕円状、袋状、フォーク状などの異形の織物と織機、「幻の腰機」で織られてきた織物など、従来の常識を覆す日本の織物と織機に関するあらたな事実の数々を、最新の研究成果にもとづいてご紹介します。

○第2回 「紅型と芹沢銈介」

講師:柳悦州氏 (沖縄県立芸術大学教授、染織家)

日時:11/11(日)13:30 ~ 15:00 (13:00 開場)

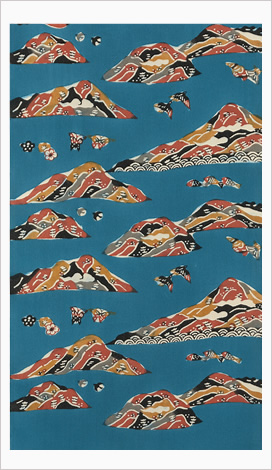

紅型は琉球王国時代に完成した型染です。芹沢銈介は紅型に魅了され型染の道に入りました。

紅型の特徴、芹沢の作品の特徴について紹介しながら、型染の魅力について考えてみたいと思います。

呈茶 ~紅のとき~

講師:柳悦州氏 (沖縄県立芸術大学教授、染織家)

日時:11/11(日)13:30 ~ 15:00 (13:00 開場)

紅型は琉球王国時代に完成した型染です。芹沢銈介は紅型に魅了され型染の道に入りました。

紅型の特徴、芹沢の作品の特徴について紹介しながら、型染の魅力について考えてみたいと思います。

『芹沢銈介と日本の染織』

『芹沢銈介と日本の染織』

2012年9月8日(土)~12月16日(日)

助成・独立行政法人 日本万国博覧会記念機構

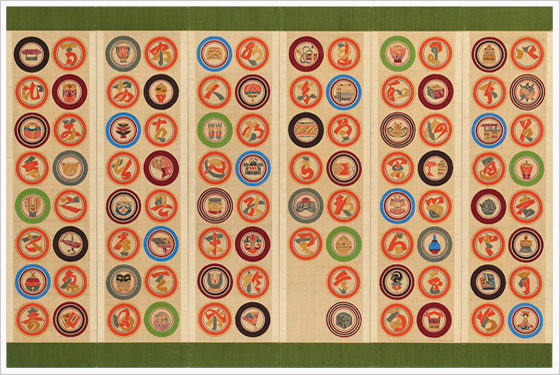

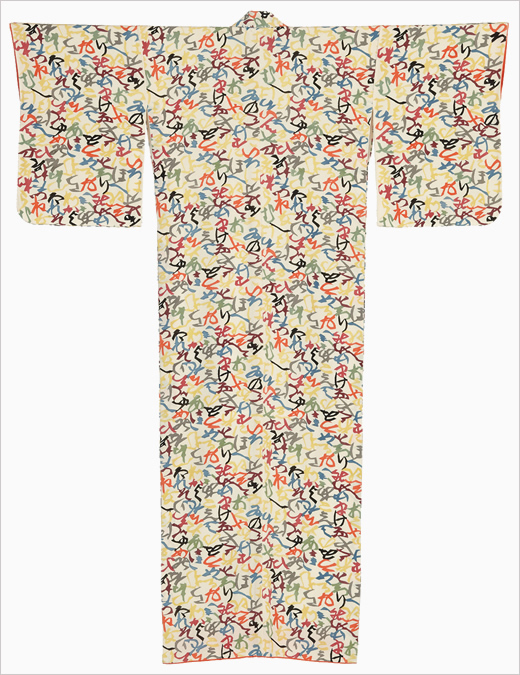

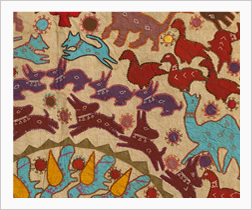

静岡市の呉服商に生まれた芹沢銈介(1895-1984)は、柳宗悦(1889-1961)の提唱した民藝思想に共鳴し、沖縄の紅型に影響を受けながら、独自の染色作品を生み出しました。1956年には、「型絵染」の技法で重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定されています。本展では、芹沢による屏風・着物・反物・のれんなど、染色作品を中心に展示します。あわせて、民藝運動を牽引し、その精神を継承した染織家の作品を紹介するとともに、絣・絞り染・型染・刺し子・筒描・裂織など、日本の染織品もご紹介いたします。

ワークショップ 「My 織機を作って裂織に挑戦!」

織機の構造を学びながら、不用な布を裂いてヨコ糸にして、テーブルランナーを作りましょう。

出来上がった織機はお持ち帰り頂けます。

講師:上羽陽子氏 (国立民族学博物館文化資源研究センター助教)

日時:11/23(金・祝)13:00 ~ 16:00

受講料:2,500円 (材料費込み、民芸館入館料が別途必要)

定員:10名 (※要予約)

みんげいゼミ 「芹沢銈介の生涯と作品」

※各回、同内容です

講師:佐藤響子 (当館学芸員)

日時:9/30(日)、12/9(日)14:00 ~ 15:30 (13:45 開場)

会場:大阪日本民芸館・会議室 定員:20名 (要予約)

聴講料:300円 (民芸館入館料が別途必要)

ギャラリートーク (学芸員による展示解説)

9/17(月・祝)、23(日)、10/14(日)、20(土)、11/3(土・祝)、25(日)、12/1(土)、16(日)

14:00 ~ 14:30

※申込不要、民芸館入館料が必要

春季特別展開催記念 武内真木氏による作品解説

※要予約、民芸館入館料が必要

陶芸家で、武内晴二郎長男の武内真木氏に、展示作品の解説をしていただきます。

日時:5/20(日) 14:00~15:00

みんげいゼミ

※要予約、聴講料300 円(民芸館入館料が別途必要)

時間:14:00~15:30(13:45 開場)/定員:20名

○4/22(日)「武内晴二郎の生涯と作品」

講師:佐藤響子(当館学芸員)

○6/24(日)「瀬戸における民窯の役割」

講師:水野雄介氏(瀬戸本業窯八代・水野半次郎後継)

※当日、瀬戸本業窯の作品販売を行う予定です。

○7/15(日)「柳宗悦と仏教美術」

講師:竹下多美氏(長野市立博物館専門員)

みんげい市(入場無料)

関西圏で活躍されている作り手の方々にお越しいただき、陶芸・木工作品の展示即売を行います。

関西圏で活躍されている作り手の方々にお越しいただき、陶芸・木工作品の展示即売を行います。

参加作家(予定):

旭逸也氏(木工)、児玉正和氏(木工)、坂西康俊氏(陶芸)、辻本知之氏(木工)、西堀志伸氏(陶芸)、前野直史氏(陶芸)

日時:5/12(土)、5/13(日)10:00~16:30

会場:大阪日本民芸館正面入口前、中庭など ※雨天時は館内

※5/13(日)14:00~15:00、参加作家による座談会を開催(聴講無料)

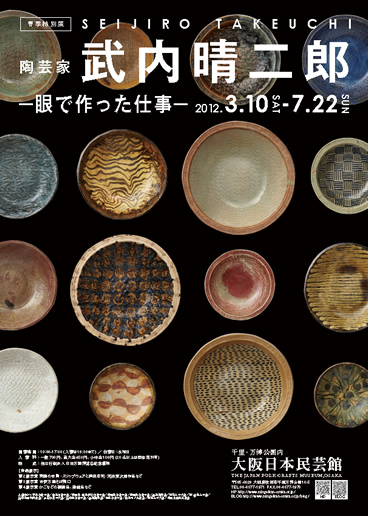

『陶芸家 武内晴二郎 -眼で作った仕事-』

『陶芸家 武内晴二郎 -眼で作った仕事-』

2012年3月10日(土)~7月22日(日)

助成・独立行政法人 日本万国博覧会記念機構

武内晴二郎(1921-79)は、大原美術館の初代館長であった武内潔真(1888-1981)の次男として岡山市に 生まれ、多くの美術品や工芸品に親しんで育ちました。中央大学経済学部に進学しますが、学徒動員で入隊、中国漢口(現湖北省武漢市)にて戦傷を受け左腕を失います。復員後、倉敷市で作陶を開始。その仕事には、民藝運動を牽引した柳宗悦(1889-1961)、河井寬次郎(1890-1966)、濱田庄司(1894-1978)らの大きな影響がありました。57歳で没するまで、型物を中心にスリップ(化粧土)や型押・象嵌・練上などの技法を用いて、重厚かつモダンな作品を生み出しています。

濱田は、「武内晴二郎君の陶器は手で作ったというより眼で作ったといいたい気がします」と評しました。武内自身、李朝の白磁や古丹波、古常滑、英国のスリップウェア、古い中国、ペルシャ、アメリカインディアン、西欧の中世陶器などに心引かれたと語っています。優れた鑑賞眼がその作品に生かされているといえるでしょう。

本展では、柳から送られた書簡などの資料もあわせて約130点を展示します。武内の作品展としては最大規模となる貴重な機会です。