春季特別展は終了しました。当館は令和6年9月6日(金)まで夏期休館いたします。

春季特別展「そばちょこ-衣装持ちの器-」は終了しました。当館は展示替えのため、令和6年9月6日(金)まで夏期休館いたします。

令和6年9月7日(土)から12月17日(火)まで、秋季特別展「筒描―染織の美・村穂久美-」を開催予定です。

愛媛民藝館(喜如嘉の芭蕉布物語)並びに石北有美氏の染色工房見学のご案内

大阪日本民芸館では友の会旅行として、岡山県民藝協会と合同で、愛媛民藝館と石北有美氏の染色工房の見学ツアーを開催いたします。

愛媛民藝館では現在、「喜如嘉の芭蕉布物語」展を開催中です。今回は担当学芸員によるギャラリートークを伺いながら、展覧会を観覧します。その後は、型染めによる染織品を制作し国内外でご活躍をしている石北氏に工房を見学させていただきます。

大阪日本民芸館友の会の会員および会員外の方にもぜひ皆様お誘いあわせの上ご参加ください。

1.開催日 2024年6月14日(金)

2.行程

07:45 出発 岡山駅西口ロータリー内

08:40頃 出発 倉敷駅北口ロータリー~倉敷IC~途中休憩~いよ西条IC

11:00~12:30 見学 愛媛民藝館(愛媛県西条市明屋敷238-8)

12:40~13:40 昼食 遊食房屋 美味休心 西条店(愛媛県西条市新田162-2)

13:40 出発 ~今治IC~福山東IC

15:50~16:50 見学 石北有美氏の工房

16:50 出発 福山市~福山東IC~倉敷IC

17:30頃 解散 倉敷駅北口ロータリー

18:10頃 解散 岡山駅西口ロータリー

3.集合場所 岡山駅西口ロータリー内7:40 倉敷駅北口ロータリー8:35

4.参加費

会員12000円(当日は大阪日本民芸館友の会か日本民藝協会協会の会員証をご持参ください)

非会員13000円※入館料(大人500円別途)

5.申込み期限 2024年6月7日(金)

6.定員 5名※当館友の会会員を優先でのご案内となります。

7.連絡先 大阪日本民芸館(06-6877-1971)

8.申込先 大阪日本民芸館(06-6877-1971)

9.キャンセル料 6月11日(火)以降5000円

2024年みんげい市参加の作り手のご紹介

「みんげい市」参加作家のご紹介※五十音順

2024年5月11日(土)、12日(日)のみんげい市に参加される作家のご紹介です。

今年は総勢20名の作り手の方々がお越しくださいます。

※小田桐真由美氏は諸事情によりご欠席となります。ご了承ください。

《陶磁》

《大杉康伸さんプロフィール》

1977年 兵庫県神戸市に生まれる

1996年 岡山県備前陶芸センターに入所

1997年 備前焼作家 正宗 悟 氏に師事

1999年 伊賀 土楽窯 福森 雅武 氏に師事

2006年 丹波市山南町石龕寺近くに登り窯を築く

2007年 初窯

2009年 田部美術館「茶の湯の造形展」入選

2011年 田部美術館「茶の湯の造形展」入選

兵庫県民芸協会会員

《河井一喜さんプロフィール》

1971年 京都市生まれ

龍谷大学短期大学部卒業後、京都府立陶工高等技術専門校、京都市立工業試験場を経て、滋賀県永源寺町(現・東近江氏)にある八風窯にて陶芸を学ぶ

1998年 4月より滋賀県志賀町(現・大津市)にて自らの作品を制作

1999年 祇をん小西(京都)で初個展、以来各地で個展開催

2010年 日本民藝館展 奨励賞

2011年 日本陶芸展 入選

2012年 国展 会友賞

京都民芸協会会員

《河井達之さんプロフィール》

1974年 京都市東山生まれ

京都府立陶工高等技術専門学校卒業後、

(旧)蒲生郡標野窯、及び鳥取県岩井窯にて約4年間陶芸を学ぶ

2003年 1月より大津市猿子田窯にて、自らの作品を制作する

京都民芸協会会員

《坂西康俊さんプロフィール》

1965年 兵庫県尼崎市生まれ

1995年 丹波立杭焼 清水俊彦氏に入門、師事

2000年 清水氏のもとを辞し独立準備

2001年 尼崎の自宅に築窯「やすとし窯」と命名

兵庫県民芸協会会員

《佐藤央巳(中ノ畑窯)さんプロフィール》

1973年 北海道生まれ。

沖縄県読谷村・北窯松田米司工房出身。

兵庫県民芸協会会員

《出嶋正樹さんプロフィール》

1978年 広島県広島市に生まれる

2005年 陶芸家・松崎健氏に師事する

2011年 京王百貨店 新宿店にて個展(以降毎年開催)

2012年 益子・佳乃やにて個展(以降毎年開催)

広島県廿日市にて独立

2013年 第88回国展入選

広島・福屋⼋丁堀本店個展(以降毎年開催)

2015年 益⼦国際交流協会・海外派遣事業にてロンドン

MazeHillPottery(LisaHammond氏主宰)に制作留学

ソーダ窯を築窯

広島県民芸協会会員

《南森正仁さんプロフィール》

1948年 京都市生まれ

1971年 山之内製薬(株)入社し福岡支店長崎担当

古唐津や磁器窯跡(特に初期伊万里)を訪ねる

佐賀県立九州陶磁文化館主催の九州近世陶磁学会(現 研究会)に出席

57歳時に早期退職し唐津に移住し薪窯(単窯)を築窯する

古唐津の味わいを研究中(古唐津研究交流会、伊万里古陶磁研究会、肥前古陶磁研究会所属)

京都民芸協会、長崎民芸協会会員

《深田緑葉さんプロフィール》

各種サイズの皿、茶碗、湯呑など日常の器を中心に出品の予定です。

兵庫県民芸協会会員

《露古壽窯 西堀志伸さんプロフィール》

1971年 京都府長岡京市に生まれる

1996年 同志社大学工学部卒業後、家業を継ぎ父西堀寛厚の元で作陶開始

1998年 京都府船井郡京丹波町の工房へ移転

2000年 日本工芸館主催 日本民芸公募展 入選

以後、近畿経済産業局長賞、優秀賞他

2004年 兵庫県民芸協会 第6回くらしの工芸展

以後毎回参加

兵庫県県民芸協会会員

《木漆》

《chogoro 小島紗和子さんプロフィール》

人間国宝、木漆工芸黒田辰秋の下で修行した小島雄四郎の師事を受け、2008年に小島美代子、紗和子で「螺鈿をもっと身近に」をモットーにchogoroを立ち上げる。

西宮阪急にて個展、各地で個展、グループ展に参加。

兵庫県民芸協会会員

HP→http://chogoro.com/

《小島優(あつし)さんプロフィール》

1973年 兵庫県伊丹市生まれ

1991年 渡英。椅子職人ビルハッドフィールド氏に師事

1995年 神戸ギャラリーミウラにて初個展

1997年 阪急うめだ本店美術画廊にて個展

2008年 松屋銀座にて個展

2009年 丹波篠山・まちなみアートフェスティバルに参加

兵庫県民芸協会会員

《辻本知之さんプロフィール》

1978年 兵庫県西宮市生まれ

2000年 関西芸術短期大学卒業

宝塚造形芸術大学に3年次編入

2002年 宝塚造形芸術大学卒業

小林秀晴氏に師事

2008年 第58回 西宮市展 入選

第46回 兵庫工芸展 兵庫県芸術文化協会賞受賞

2009年 第47回 兵庫工芸展 入選

7年の弟子を経て独立

2011年 西宮市に工房くくのち設立

現在に至る

兵庫県民芸協会会員

《平松源木漆工房 平松源さんプロフィール》

1957年 東京都に生まれる

1977年 小島雄四郎(人間国宝黒田辰秋門下)に師事

1981年 伊丹市で独立、作家活動を始める。西武百貨店で個展(以降数回)

1987年 京都「無名舎」生活工芸展(以降数回)

1992年 滋賀県高島市に工房を移転

2009年 日本民藝館展入選

2011年 大山崎山荘美術館「かんさいいすなう」展

2012年 阪神百貨店「くらしの工芸5人展」

2016年 赤穂「桃井ミュージアム倫の会」参加

京都民芸協会会員

《野澤裕樹さんプロフィール》

1971年 大阪府出身

二十歳の頃より木工をはじめる

2010年 兵庫県丹波篠山市今田町に移住、漆器や家具などの木工品を制作

2011年 兵庫県丹波篠山市栗柄に移転

居七十七(作品販売&喫茶)をオープン

2016年 兵庫県丹波篠山市大山上に移転

兵庫県民芸協会会員

《染織》

《石原良子さんプロフィール》

1968年 奈良県生まれ

1999年 木綿の手紡ぎ手織を学ぶ

2011~2016年 日本民藝館展 入選

現在は木綿、麻(特にリネン)を主に織る。

京都民芸協会会員

《金城千琴さんプロフィール》

沖縄県立芸術大学で紅型を学んだのち、

兵庫県宝塚市で作品を作りはじめる。

現在川西市の工房で作品を作りながら、紅型教室も開催。

2019年 日本民藝館展 奨励賞受賞

兵庫県民芸協会会員

《倉敷緞通 瀧山雄一さんプロフィール》

平成元年3月岡山県立普通科高校卒業

平成5年から倉敷緞通に携わる。

岡山県民芸協会会員

《中村紀子さんプロフィール》

神戸生まれ

1978年 大阪にて仲野扶美子氏に師事。

染色の基本を学ぶ。

中部国展入選

1986年 奈良にて武藤たか子氏に師事。

草木染め、紬織を学ぶ

1999年 「くらしの工芸展」参加、以降毎回出品

2009、2010年 日本民藝館展出品、入選

神戸、奈良他で個展、グループ展

兵庫県民芸協会会員

《橋羽一恵さんプロフィール》

2008年より赤穂緞通工房ひぐらし代表

2019年より赤穂ギャベ制作担当

現在、オンラインと年に数回の自主展示会開催により赤穂緞通と赤穂ギャベの普及に努めている

《藤原晶子さんプロフィール》

1941年 兵庫県太子町生まれ

1964年 大阪樟蔭女子大学卒業

1999年 足立康子氏に師事

2007年 日本民藝館展出展「帯」

2008年 日本民藝館展出展「のれん」

2009年 藤原晶子個展(加古川市民ギャラリー)

くらしの工芸展参加

2012年 丹波布に魅せられた人びと展(加古川松風ギャラリー)

2013年 足立康子・藤原晶子 丹波布二人展(龍野・末廣醤油北の家)

2013年 現代手紡物クラフト公募展出展 「丹波布帯地」 入選

2014年 日本工芸館公募展出展 「丹波布九寸名古屋帯地」 入選

2015年 日本民藝館展-新作工藝公募展-「丹波布九寸名古屋帯地」入選

兵庫県民芸協会会員

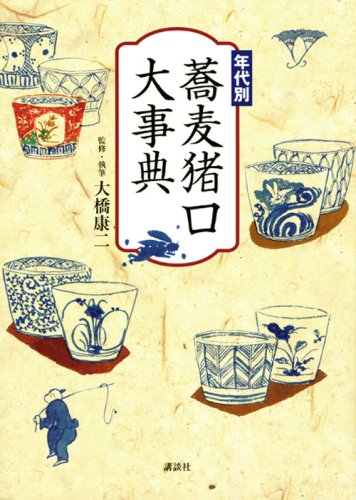

記念講演会「古伊万里・そば猪口の変遷 -多彩な文様の魅力-」のお知らせ

◆記念講演会「古伊万里・そば猪口の変遷 -多彩な文様の魅力-」

講師:大橋康二氏(佐賀県立九州陶磁文化館 名誉顧問)

日時:6月9日(日) 14:00~15:30(13:30開場)

会場:国立民族学博物館・第5セミナー室(大阪日本民芸館向かい)

定員:90名(要予約) 聴講料:300円

そば猪口ファン必携の『蕎麦猪口大辞典』の監修・執筆者で、古伊万里研究の第一人者である

佐賀県立九州陶磁文化館の元館長、大橋康二先生をお招きして、古伊万里のそば猪口の魅力に

ついて語っていただきます。

みんげいゼミ「白磁の仕事」のお知らせ【終了しました】

春季特別展「そばちょこ 衣装持ちの器」の開催にあたり、大阪日本民芸館のミュージアムショップでも人気の「白磁工房」の陶工である石飛勲氏をお招きして、白磁の仕事についてお話をうかがいます。

◆みんげいゼミ「白磁の仕事」 【終了しました】

講師:石飛勲氏(白磁工房 陶工)

日時:4月7日(日) 14:00~15:30(13:30開場)

会場:大阪日本民芸館・会議室

定員:20名(要予約) 聴講料:300円

春季特別展「そばちょこ 衣装持ちの器」関連イベントのご案内

春季特別展時の関連イベントについてご案内します。

【春季特別展の関連イベントはいずれも終了しました。多数のご参加ありがとうございました。】

イベントのご予約は、大阪日本民芸館(℡ 06-6877-1971)まで、お電話でお申込みください。

◆記念講演会「古伊万里・そば猪口の変遷 -多彩な文様の魅力-」

講師:大橋康二氏(佐賀県立九州陶磁文化館 名誉顧問)

日時:6月9日(日) 14:00~15:30(13:30開場)

会場:国立民族学博物館・第5セミナー室(大阪日本民芸館向かい)

定員:90名(要予約) 聴講料:300円

そば猪口ファン必携の『蕎麦猪口大辞典』の監修・執筆者で、古伊万里研究の第一人者である

佐賀県立九州陶磁文化館の元館長、大橋康二先生をお招きして、古伊万里のそば猪口の魅力に

ついて語っていただきます。

◆呈茶

大阪日本民芸館・渡り廊下にて、友の会有志の方々によるお茶とお菓子をお楽しみください。

日時:6月9日(日) 11:00~16:00

◇料金:500円(お抹茶とお菓子)

※予約は不要です(講演後のお時間は混み合います)

◆みんげい市

陶磁器、木工品、染織品などの展示即売

日時:5月11日(土)、12日(日) 10:00~17:00

会場:大阪日本民芸館 正面入口前・中庭

※入場無料

毎年たくさんの皆さんにご来場いただいている「みんげい市」を今年も開催します。

関西地方を中心とした作り手20名以上による陶磁器、木工品・染織品などの展示販売を行います。

作り手と直接ふれあいながら、お気に入りの品を見つけてください。

【みんげいゼミ&ワークショップ】

◆みんげいゼミ「白磁の仕事」

講師:石飛勲氏(白磁工房 陶工)

日時:4月7日(日) 14:00~15:30(13:30開場)

会場:大阪日本民芸館・会議室

定員:20名(要予約) 聴講料:300円

大阪日本民芸館のミュージアムショップでも人気の「白磁工房」の陶工である石飛勲氏をお招き

して、白磁の仕事についてお話をうかがいます。

◆みんげいゼミ「民藝運動とそば猪口」

講師:小野絢子(大阪日本民芸館学芸員)

日時:6月23日(日) 14:00~15:30(13:30開場)

会場:大阪日本民芸館・会議室

定員:20名(要予約) 聴講料:300円

◆はじめての「民藝」 ―民藝運動と共に歩んだ人々―

講師:小野絢子(大阪日本民芸館学芸員)

日時:3月24日(日) 14:00~15:30(13:30開場)

会場:大阪日本民芸館・会議室

定員:20名(要予約)

聴講料:300円

◆ギャラリートーク 特別展の見どころを、展示室で作品鑑賞しながら、学芸員が解説いたします。

開催日:3/10(日)、30(土)、4/14(日)、27(土)

5/5(日)、25(土)、6/16(日)、29(土)

7/6(土)、14(日)

時間:各回14:00~14:30 ※予約は不要です。

※上記イベントは別途大阪日本民芸館入館料が必要です。

※諸般の事情により、やむを得ずイベントが中止、延期になる場合があります。

最新情報は当館ホームページにて確認ください。

春季特別展「そばちょこ 衣装持ちの器」 関連イベント

イベントのご予約は、大阪日本民芸館(℡ 06-6877-1971)まで、お電話でお申込みください。

【春季特別展の関連イベントはいずれも終了しました。多数のご参加ありがとうございました。】

◆記念講演会「古伊万里・そば猪口の変遷 -多彩な文様の魅力-」

講師:大橋康二氏(佐賀県立九州陶磁文化館 名誉顧問)

日時:6月9日(日) 14:00~15:30(13:30開場)

会場:国立民族学博物館・第5セミナー室(大阪日本民芸館向かい)

定員:90名(要予約) 聴講料:300円

そば猪口ファン必携の『蕎麦猪口大辞典』の監修・執筆者で、古伊万里研究の第一人者である

佐賀県立九州陶磁文化館の元館長、大橋康二先生をお招きして、古伊万里のそば猪口の魅力に

ついて語っていただきます。

◆呈茶

大阪日本民芸館・渡り廊下にて、友の会有志の方々によるお茶とお菓子をお楽しみください。

日時:6月9日(日) 11:00~16:00

◇料金:500円(お抹茶とお菓子)

※予約は不要です(講演後のお時間は混み合います)

◆みんげい市

陶磁器、木工品、染織品などの展示即売

日時:5月11日(土)、12日(日) 10:00~17:00

会場:大阪日本民芸館 正面入口前・中庭

※入場無料

毎年たくさんの皆さんにご来場いただいている「みんげい市」を今年も開催します。

関西地方を中心とした作り手20名以上による陶磁器、木工品・染織品などの展示販売を行います。

作り手と直接ふれあいながら、お気に入りの品を見つけてください。

【みんげいゼミ&ワークショップ】

◆みんげいゼミ「白磁の仕事」 【終了しました】

講師:石飛勲氏(白磁工房 陶工)

日時:4月7日(日) 14:00~15:30(13:30開場)

会場:大阪日本民芸館・会議室

定員:20名(要予約) 聴講料:300円

大阪日本民芸館のミュージアムショップでも人気の「白磁工房」の陶工である石飛勲氏をお招き

して、白磁の仕事についてお話をうかがいます。

◆みんげいゼミ「民藝運動とそば猪口」

講師:小野絢子(大阪日本民芸館学芸員)

日時:6月23日(日) 14:00~15:30(13:30開場)

会場:大阪日本民芸館・会議室

定員:20名(要予約) 聴講料:300円

◆はじめての「民藝」 ―民藝運動と共に歩んだ人々― 【終了しました】

講師:小野絢子(大阪日本民芸館学芸員)

日時:3月24日(日) 14:00~15:30(13:30開場)

会場:大阪日本民芸館・会議室

定員:20名(要予約)

聴講料:300円

◆ギャラリートーク 特別展の見どころを、展示室で作品鑑賞しながら、学芸員が解説いたします。

開催日:3/10(日)、30(土)、4/14(日)、27(土)

5/5(日)、25(土)、6/16(日)、29(土)

7/6(土)、14(日)

時間:各回14:00~14:30 ※予約は不要です。

※上記イベントは別途大阪日本民芸館入館料が必要です。

※諸般の事情により、やむを得ずイベントが中止、延期になる場合があります。

最新情報は当館ホームページにて確認ください。

春季特別展「そばちょこ 衣装持ちの器」のご案内

2024年春季特別展は「そばちょこ 衣装持ちの器」を予定しています。

2024年3月2日(土)から7月16日(火)まで開催予定です。

そばちょこ 衣装持ちの器 <終了しました>

会期:2024年3月2日(土)~7月16日(火)

開館時間:10:00~17:00(入館は16:30まで)

休館日:水曜日 ※3月20日(水・祝)は開館

そば猪口とは、蕎麦のつけ汁を入れる容器として用いられてきた器です。元々は膳の上で料理を盛

る向付として使われてきましたが、江戸時代に蕎麦が流行した際に、つけ汁を入れる器として庶民の

間へ広く普及していきました。大阪日本民芸館で収蔵するそば猪口の多くは、古伊万里と呼ばれる

江戸時代の伊万里焼です。佐賀県の有田を中心に焼かれ、伊万里港から全国へ出荷されたことでこの

ように呼ばれました。

柳宗悦が自身の著作である『藍絵の猪口』の中で、「この猪口くらい衣装持ちは無いといえる」

と評したように、蕎麦猪口の魅力は、実に多彩な模様が描かれた点にあります。模様の種類は、植物、

動物、人物、風景、幾何学、文物などを基本に、複数の模様を組み合わせたり、ひとつの模様に工夫

を加えるなどして、数限りないバリエーションが生み出されました。これらは、器の胴体、口縁部、

見込み、底部と各所に施されており、とりわけ胴体や口縁部は彎曲面への描画となるため、職人達の

腕の見せ所でした。

当館が収蔵する古伊万里そば猪口は蒐集家の佐藤禎三氏より1979年に寄贈いただいたコレクション

です。本展では、3000点におよぶそば猪口コレクションより、約1000点をご覧いただきます。

小さな器いっぱいに描かれた豊かな意匠の世界をこの機会にぜひお楽しみください。

関連イベント

イベントのご予約は、大阪日本民芸館(℡ 06-6877-1971)まで、お電話でお申込みください。

◆記念講演会「古伊万里・そば猪口の変遷 -多彩な文様の魅力-」

講師:大橋康二氏(佐賀県立九州陶磁文化館 名誉顧問)

日時:6月9日(日) 14:00~15:30(13:30開場)

会場:国立民族学博物館・第5セミナー室(大阪日本民芸館向かい)

定員:90名(要予約) 聴講料:300円

そば猪口ファン必携の『蕎麦猪口大辞典』の監修・執筆者で、古伊万里研究の第一人者である

佐賀県立九州陶磁文化館の元館長、大橋康二先生をお招きして、古伊万里のそば猪口の魅力に

ついて語っていただきます。

◆呈茶

大阪日本民芸館・渡り廊下にて、友の会有志の方々によるお茶とお菓子をお楽しみください。

日時:6月9日(日) 11:00~16:00

◇料金:500円(お抹茶とお菓子)

※予約は不要です(講演後のお時間は混み合います)

◆みんげい市

陶磁器、木工品、染織品などの展示即売

日時:5月11日(土)、12日(日) 10:00~17:00

会場:大阪日本民芸館 正面入口前・中庭

※入場無料

毎年たくさんの皆さんにご来場いただいている「みんげい市」を今年も開催します。

関西地方を中心とした作り手20名以上による陶磁器、木工品・染織品などの展示販売を行います。

作り手と直接ふれあいながら、お気に入りの品を見つけてください。

【みんげいゼミ&ワークショップ】

◆みんげいゼミ「白磁の仕事」

講師:石飛勲氏(白磁工房 陶工)

日時:4月7日(日) 14:00~15:30(13:30開場)

会場:大阪日本民芸館・会議室

定員:20名(要予約) 聴講料:300円

大阪日本民芸館のミュージアムショップでも人気の「白磁工房」の陶工である石飛勲氏をお招き

して、白磁の仕事についてお話をうかがいます。

◆みんげいゼミ「民藝運動とそば猪口」

講師:小野絢子(大阪日本民芸館学芸員)

日時:6月23日(日) 14:00~15:30(13:30開場)

会場:大阪日本民芸館・会議室

定員:20名(要予約) 聴講料:300円

◆はじめての「民藝」 ―民藝運動と共に歩んだ人々―

講師:小野絢子(大阪日本民芸館学芸員)

日時:3月24日(日) 14:00~15:30(13:30開場)

会場:大阪日本民芸館・会議室

定員:20名(要予約)

聴講料:300円

◆ギャラリートーク 特別展の見どころを、展示室で作品鑑賞しながら、学芸員が解説いたします。

開催日:3/10(日)、30(土)、4/14(日)、27(土)

5/5(日)、25(土)、6/16(日)、29(土)

7/6(土)、14(日)

時間:各回14:00~14:30 ※予約は不要です。

※上記イベントは別途大阪日本民芸館入館料が必要です。

※諸般の事情により、やむを得ずイベントが中止、延期になる場合があります。

最新情報は当館ホームページにて確認ください。

秋季特別展は終了しました。当館は令和6年3月1日(金)まで冬期休館いたします。

秋季特別展「喜如嘉の芭蕉布物語」は終了しました。当館は年末年始と展示替えのため、令和6年3月1日(金)まで冬期休館いたします。

令和6年3月2日(土)から7月16日(火)まで、春季特別展「そばちょこ―衣装持ちの器-」を開催予定です。

着尺、帯揚げ、ショール-150x150.jpg)